Table des matières

START

état des choses/mode d'emploi/index entrées/premières pages/

passage des possibilités/bâtir/c'est un livre/

carnet scribe/carnet éditeur/ carnet lecteurs/chronique revues/

totem/version chiffrée/version exposée/

le carnet des lecteurs

passage du cinéma, 4992 : le carnet des lecteurs

Les notes avant 2009 correspondent à des work in progress.

À votre plume !

Pour ajouter votre note (et la signer, merci !) :

clic sur Editer la page (Faites des essais si vous êtes novice !)

1996

un historien de l'art

Chère Annick Bouleau,

Amitié

1997

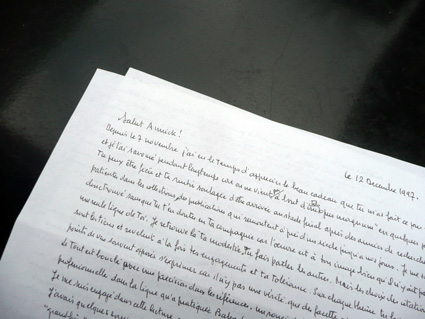

basile kerblay

Le 12 décembre 1997.

Salut Annick !

Je me suis engagé dans cette lecture comme le professeur Nimbus débarqué sur une autre planète. J'avais quelques souvenirs d'enfant de mes premières visites au cinéma de quartier avec mon « grand frère » : le musicien qui jouait du piano pendant l'entracte, les pochettes surprises et l'effrayant « homme invisible » dont on ne voyait que la fumée de la cigarette ou la marque des pas dans la neige.

J'ai essayé de me frayer un chemin dans le labyrinthe des rubriques et je ramassais, chemin faisant, des cailloux pour ne pas me perdre. Souvent j'étais tenté de faire l'école buissonnière en empruntant les sentiers de traverses que tu offres par les renvois à d'autres rubriques. Ce n'était jamais ennuyeux car les histoires cocasses ne manquent pas (le président Lebrun embarrassé par son haut de forme ou le président Clémenceau piégé par la caméra cachée, etc…) ni oppressant car les citations sont généralement courtes et donc ne requièrent pas pas une longue attention soutenue.

Chemin faisant la récolte est riche, on y trouve l'histoire du « cinématographe », depuis ses origines, le profil de carrière et les méthodes de travail des réalisateurs les plus connus, l'évolution des techniques, le poids des contraintes financières, les interventions des pouvoirs étatiques, etc. etc.

Au terme de cette lecture j'ai ramassé mes cailloux et je me suis reconstitué mon petit cinéma à moi. De sorte que ton travail s'inscrit dans le droit fil d'une pédagogie « interactive » qui oblige le lecteur à réinventer en quelque sorte le fil à couper le beurre.

Voilà résumé ce que j'ai cru comprendre :

Au départ, il y a une invention qui n'a pas encore de nom au moment du brevet : c'est l'enfant du théâtre et de la photographie, empruntant au théâtre ses acteurs, ses sujets et au photographe l'art des images, les faisant parler pour raconter des histoires. Les débuts sont modestes (le chocolat Poulain offre les billets de cinéma en prime, les cafetiers utilisent en été le film pour attirer des clients jusqu'à ce qu'une taxe de voirie redonne au 7e art ses quartiers de noblesse…).

Tu indiques aussi les rapports du cinéma et de la peinture avec des citations de Léonard de Vinci, des références à Degas pour montrer les ressemblances et les différences. Renoir, fils de peintre apparaît souvent 1) car il a sans doute mieux que quiconque tenté de donner à l'image une signification qui dépasse l'objet. Il s'insurge contre le réalisme conçu comme simple documentation.

L'évolution des techniques a chaque fois simplifié, amplifié les possibilités du cinéma (Tessar 3/5, Eastmancolor qui permet de travailler la nuit sans lumière artificielle, les pellicules qui ne provoquent plus des incendies) avec ces tournants qu'ont été le parlant et la couleur. Chaque technique nouvelle impose aussi ses servitudes — Tenir compte que l'obscurité d'une salle de projection renforce la couleur — Contrôler la vitesse qui influe sur le son, etc. et tous parmi les artistes n'ont pas gagné à cette évolution (comme Charlie Chaplin qui s'exprimait avec ses jambes et sa canne au temps du muet).

Les vraies ruptures ne sont pas dans les techniques mais dans la manière de concevoir le réel et le style que chaque créateur a apporté grâce à ces procédés nouveaux.

Donc, « au commencement était le verbe » — le sujet inspiré par un fait divers ou adapté d'un roman ou du théâtre (ce qui donne une certaine sécurité au commanditaire lorsque le livre a eu du succès), donne naissance au scénario lui-même découpé en dialogues. Certains réalisateurs font appel au scénariste. Les créateurs de la Nouvelle Vague préfèrent écrire le scénario et improvisent les dialogues sur le plateau. Le cinéma étant beaucoup plus libre à cet égard que le théâtre où l'acteur est tenu par son texte et doit l'apprendre par coeur. Aux États-Unis on a vu même le scénario s'élaborer en groupe — chacun apportant ses idées — ce qui pose le problème de l'auteur du film. La SAF a eu à définir certaines règles.

Incontestablement c'est le réalisateur ou metteur en scène qui joue le rôle d'un chef d'orchestre — choisit le sujet, recrute les artistes, fixe le cadre, le rythme, dirige le jeu des artistes, procède au découpage, au montage, etc. Mais seul il n'est rien, sans l'opérateur qui sait enjoliver ou enlaidir un visage, sans l'acteur qui, par ce qu'il est exprime 2) beaucoup plus que par ce qu'il dit, polarise l'intérêt du spectateur. Un travail collectif basé sur des relations de confiance. Le cinéma reproduit ce qu'est la vie : cette interdépendance des cellules qui n'existent que reliées aux autres cellules.

De même, ce monde du cinéma n'est pas isolé d'un ensemble plus vaste qui lui impose ses contraintes et d'abord celle de l'argent. Aux États-Unis, la production est aux mains des grandes firmes de distribution, en France, il faut recourir aux banques, ce qui impose de faire un film à l'économie. On a recourt à la location (pour les costumes, etc.), on réduit les voyages coûteux mais pour les extérieurs on reste à la merci des aléas du temps (les dépassements dûs aux jours de pluie, etc.).

L'industrie du film aus U.S. est calquée sur la production automobile avec une décomposition des tâches qui ligote la prise de vue par un programme précis préétabli.

L'État peut apporter son aide à la création, mais exerce aussi un droit de censure s'il ne se substitue pas entièrement aux producteurs comme ce fut le cas dans l'Allemagne nazie avec un Reichofilmintendant qui décidait de l'affectation des acteurs. C'est aussi sous Vichy que la profession est « organisée » : 1940, Chambre syndicale du film ; 1942, Comité d'organisation; 1943, IDHEC.

Les juifs interdits de cinéma (8 avril 1942) apparaît deux fois : p. 266 et 265.

Le rôle de l'État peut être positif lorsqu'il cherche à protéger le marché national de la concurrence étrangère. Le poids du dispositif américain se mesure au nombre de salles, et donc des recettes, comparé à la situation en France, ce qui rend l'amortissement d'un film beaucoup plus facile pour les américains.

Le doublage des films étrangers a été aussi vivement (mot illisible) comme un envahissement — « un coup d'épée dans le dos ». De sorte que le protectionnisme a été mis en place dès 1917 avec la nécessité d'obtenir du ministre du commerce une autorisation d'importation. La rubrique « Gatt » (1947) détaille le contentieux franco-américain. Très tôt aussi est apparu l'idée d'un film « européen », avec la Svenska, en 1927.

Cependant on n'évite pas la mondialisation car c'est le couronnement d'un bon film d'être vu simultanément à Paris, Tokyo, New York, Berlin, etc… À cet égard le film a un avantage sur la télé parce qu'il a franchi l'obstacle de la langue.

Que devient le public sollicité désormais par la télévision généralisée ? Les directeurs de salles ont dû s'adapter tout au long des années. On est passé de la salle de quartier où il n'est pas nécessaire de s'habiller et « on n'est pas vu », aux grandes salles comme le Gaumont-Palace (1911), Rex (1932) — que j'ai admiré à l'époque —, puis le grand écran, pour revenir aux petites salles offrant dans un même cinéma, plusieurs films (comme à Périgueux où je n'ai qu'un cinéma et dix salles).

En réalité, il n'y a pas un seul public. On a tenté d'attirer les connaisseurs dans les salles d'art et d'essai — mais cela n'a été durable (trop coûteux) que dans les très grandes villes. On a tenté aussi de former le public par les ciné-clubs créés par G. Sadoul après la Libération (100 000 adhérents en 1946). Annick Bouleau cherche a initier les élèves des écoles à la compréhension du cinéma, à la prise de vue et à l'analyse de films qui ont droit de cité dans la culture tout autant que les oeuvres littéraires. Elle ouvre un chemin.

Il est difficile de réfléchir sur l'avenir du cinéma, dans le contexte des multimedias. Les cinémathèques serviront-elles finalement d'archives pour les besoins de ces multimedias ? Il est impossible de prédire l'avenir parce que toutes les découvertes, comme dans les sciences exactes, reposent sur l'aventure récompensée de ceux qui ont accepté de prendre des risques et de plonger dans le vide comme Rossellini qui a vendu ses meubles pour réaliser Rome, ville ouverteen réaction contre le film officiel et a inauguré la vague néo-réaliste.

Le débat sur la réalité. Le réalisme traverse comme un leitmotiv ton ouvrage. Chaque créateur l'appréhende en fonction de ce qu'il est. Quand je pense à moi-même je constate que j'ai en permanence un film qui défile avec mes pensées, mes réactions aux stress, aux émotions, et quand je dors le film continue avec les rêves. Je suis dans une autre réalité. Le film ne s'arrête que si je bloque le mental. On peut alors découvrir un autre niveau de conscience qui tend à diluer les objets et la personne dans une globalité. La drogue doit produire un effet, je crois, similaire. C'est le danger des techniques de méditation à la mode qui sous prétexte de nier l'ego risquent de détruire ce qui structure la personnalité et lui permet d'exister en tant qu'être libre. (D'où le danger des sectes. Tu vois, je continue mes réflexions grâce à toi).

Tu m'excuseras de t'imposer cette lecture. Je voulais simplement te prouver que je t'ai lu avec beaucoup d'attention et de sympathie.

Si je peux t'aider, je n'ai évidemment pas de critiques à faire, mais quelques suggestions :

- un petit glossaire pour les non professionnels. Les termes rushes (épreuves de tournage), (mot illisible) (p. 107), claps (104), plan de coupe, Musidora…

- actualiser en francs actuels 3) des chiffres 4) qui ne parlent plus — pour les salaires, par exemple d'il y a 60 ans.

À cet effet il existe dans la série des Annuaires statistiques de la France (de l'INSEE, 18 bd Adolphe Picard) des séries historiques qui récapitulent la valeur du franc année par année en francs (actuels) sur une base 100 en 19..

Je pourrais t'aider à faire le calcul, à condition d'avoir les données.

Je te signale une coquille à rectifier : Führer orthographe exacte, p. 207.

[…]

affectueusement

Basile

2003

un éditeur

Paris, le 29 août 2003

Chère Madame,

[…]

[…]

2012

Cécile

Paula

Maria

2013

Pierre Johan Laffitte

Tout d’abord, j’ai été frappé par deux paradoxes au moins dans ton travail. Qui me semblent porteurs de beaucoup de choses.

Le premier, c’est que vous [avec Alain Veinstein] n’avez quasiment pas parlé du contenu, seulement de la forme — laissant à penser que « le substantiel est contingent ». Par contingent, je n’entends pas « secondaire », mais au contraire, « substantiel » au sens positif du terme, mais le tout dans une vision anti-essentialiste. Ce qui me semble concorder avec ton abord, et de l’art, et de la technè, et de l’existence. Tous ces termes me renvoient aux articulations sémiotiques de Hjelmslev, revues par mon ami Georges Molinié.

Ce faisant, tu crées des possibilités de bifurcation, tu crées un dispositif : ensuite, à chacun de cheminer, et donc de laisser se faire les possibilités d’agencement qui sont forcément singulières (là, on est plutôt dans Deleuze et Guattari, autant dans Logique du sens que dans Mille Plateaux). Ton texte se « dispose au sens » (c’est une expression à moi), mais le sens, lui, reste toujours dans la sous-jacence et n’existe qu’à l’état de la lecture.

La lecture de ton œuvre est impossible comme une : elle est pas-toute, elle est renoncement à tout connaître, en cela elle n’est pas fiction mais discours, pas récit mais cartographie, comme ces plans de ville qui ne doivent être que les occasions d’emprunter les passages et de temps en temps se repérer quand on est « saturé » de l’expérience du passage et qu’on souhaite sortir de l’immanence des carrefours, pour souffler, en attendant de retourner s’y plonger un jour. C’est tout cela, la richesse du contingent : comme dit Deligny, un milieu est riche quand chacun y trouve chaussure à son pied.

Dans ce dispositif, le ruban est fondamental ; et ce qui dans ce ruban fait fonction de déroulement, mais surtout de passage, c’est à mon avis l’unité du « ruban de Moebius », justement (l’as-tu cité ? Si non, je présume qu’il n’était pas bien loin) : on finit, comme l’illusion face à l’écran de cinéma, par ne plus voir chaque photogramme, ni les petites trouées crantées sur le côté, ni leur direction verticale, mais une seule image : saoulés, emportés de façon ordinaire, on est dans l’illusion plus réelle que tout d’un mouvement à travers une fenêtre : nous regardons un tableau de vie).

Le second paradoxe, c’est que tu as énormément parlé — à juste titre — de la forme, c’est-à-dire du processus d’émergence de cette forme (à voir avec le « point gris » de Kandinsky ?) : l’esthétique est fondamentale dans ton projet ; et pourtant, rien apparemment de plus nu, de plus austère et anonyme que la forme de ton ouvrage. Il y a là une radicalité qui me semble par ailleurs correspondre au « fond » dont tu parles : ce vingtième siècle, sa passion pour l’avant-garde et la recherche de la pureté typographique (l’informatique semble moins annoncer le XXIe que se faire la fidèle élève des typographes révolutionnaires du XXe, en tout cas dans la façon dont tu en parles). À l’inverse d’une fascination pour la froideur automatique de la technologie, tu te trouves plutôt dans l’automaton, donc la possible structure d’un discours, qui n’est véritablement désirant et producteur de sens, que si le sujet du discours se pose en position de maître : et pour cela, « pour ce qui le concerne, le sujet est prié de s’adresser à lui-même » (ça, c’est du Lacan). Et c’est à cela que ton éloge de la fonction m’a fait aussi penser.

Et j’insiste : ce n’est pas une absence de pensée de la présentation formelle qui ressort de cet objet (c’est pourquoi je trouve très judicieuse la photo qui montre ton livre entre des mains, sur fond sombre : en ressort l’éclat mat et nu). Est-on aussi dans une pratique du « neutre », au sens de Barthes (et de Molinié), qui se rapprocherait du « négatif » tel que l’entend Oury ?

Ensuite, ton allusion au scribe, tu pardonneras le « balatien » invétéré que je suis, n’a pas pu ne pas me faire associer sur toute la dimension sémiotique, mais peircienne cette fois, de ton œuvre. Pour le dire grossièrement, si on voulait expliquer ce qu’est la conception du signe selon Peirce-Balat, ton ouvrage serait exemplaire.

Quand tu évoques ta tapée des citations qui fait de toi une fonction scribe, tu parles du fait que tu tapes sans regarder (ça me dit des choses, même si elles sont un peu différentes : j’ai longtemps commencé tous mes petits matins par de la « recopie » de Proust, de Camus, de la même façon, sans regarder mon clavier, seulement le blanc cassé des pages lues, aimées, repérées). Le scribe, c’est celui qui inscrit sans se soucier de ce qu’il inscrit. Et c’est ça qui vient en premier. L’importance de ce moment, c’est que cela présente la matière sans laquelle il n’y aurait rien. Le scribe inscrit le représentement. Car ton objet, ce dont parle ton livre, ne lui préexiste pas, Ton livre est une fonction, et elle aurait plus continuer longtemps encore (Attention, pas continuer n’importe comment : c’est là que la fonction et la décision, esthétiques toutes deux, jouent leur rôle dans l’agencement que toi, créatrice, impose au commencement de ce dispositif : car tout de même, il y a bel et bien un point zéro par où se départ la non-existence de ton aire livresque de son existence matérielle — c’est cela qui fait de toi, de la fonction que tu mets en œuvre dans ta lecture et recopie, la fonction scribe. Bien sûr, cette aire ensuite n’existera pleinement, réellement, que sous la forme effective, active, pragmatique, de sa prise en main par d’autres sujets qui, eux, seront libres de faire leur propre tambouille, mais avec les 4977 fragments ou des brouettes que tu leur proposes : c’est cela aussi, ce que j’appelle « disposition au sens ».)

Paradoxalement, l’existence d’un signe ou d’un ensemble de signes, en tant que représentement, précède l’objet dont parle ce signe. Si tu n’étais pas avant tout le scribe aveugle qui transcrit, rien de ce qui est là au fur et à mesure n’émergerait à régime d’art. Sémiotiquement, il n’y a pas de transitivité de l’œuvre d’art, une œuvre ne parle pas « de quelque chose » au sens où cette chose la précèderait ontologiquement ; cette chose qui correspond exactement à l’œuvre produite, autrement dit son « objet », elle est exactement contemporaine du tracé qui la dispose à la réception. Je dirais même qu’elle « ouvre » à l’infinie variété, ensuite, des constructions de ton œuvre à régime de sens. Bien sûr, ton livre est plus clairement exemplaire de cette approche que, disons, un récit fictionnel à l’unité bien cadenassée, type polar ; mais au fond, toute œuvre d’art, en tant qu’œuvre d’art, c’est-à-dire en tant que « lieu commun visitable singulièrement par une infinité a priori de sujets », permet cette répétition qui jamais ne lasse, et jamais n’est exactement la même.

Que permets-tu, par l’activité de scribe ? La présence d’un musement : le musement, c’est cela, l’objet réel de ton livre. La traînée téléotique et abductive au travers des traces, qui actualise, réalise, qui sait parfois vérifie, la possibilité de cheminements d’autant plus variés que l’œuvre est ouverte — mais cela se vérifie même si ces cheminements sont toujours les mêmes, et si l’œuvre est tout à fait classique, voire banale, par ailleurs : on peut revoir vingt fois un même film par bonheur, avec profondeur, sans qu’apparemment « rien de plus » n’apparaisse : le simple et le pauvre ne sont pas incompatibles avec le retour désirant devant l’œuvre. En ce sens, l’objet de ton livre se trouve en aval de son inscription. Bien sûr, cela ne veut pas dire que ton livre « parle pour parler », « ne parle de rien » : bien sûr qu’il y a un objet de départ, et c’est toute votre alchimie fonctionnelle avec ton complice graphiste que de l’avoir fait émerger puis se saisir en une forme. Mais il y a plusieurs objets à l’œuvre : certains sont déjà là, fixes ; d’autres sont réels, bougent ; un autre, enfin, peut même être dire « cause » (= cosa, chose…), c’est celui qui se révèle, toujours après coup, quand le sujet découvre ce qui faisait promesse toujours plus vive au fur et à mesure de son commerce avec les signes (ce commerce, c’est autant la lecture, que son écriture : tu n’es pas que scribe, pendant que tu faisais le scribe, ça s’inscrivait devant tes yeux et dans ta « machinerie du dire », quelque chose cessait enfin de ne pas s’écrire, et ça bien sûr, ça n’est qu’après qu’on s’en rend compte : « on pige pendant, on ne sait qu’après » (ça, c’est de René Laffitte — un autre qui savait ce que c’est qu’écrire…).

Bien sûr, pour faire le prof, je précise que le lien entre le représentement et le musement, c’est la fonction d’interprétant qui l’assure. Mais là, on est déjà dans des terrains plus connus.